下载

下载

诚信宣传教育

"人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?"。

——《论语·为政》

诚信是中华民族传统美德的核心价值,是社会主义核心价值观的重要内容,更是现代社会正常运行的基石。诚信的力量跨越时空,历久弥新!

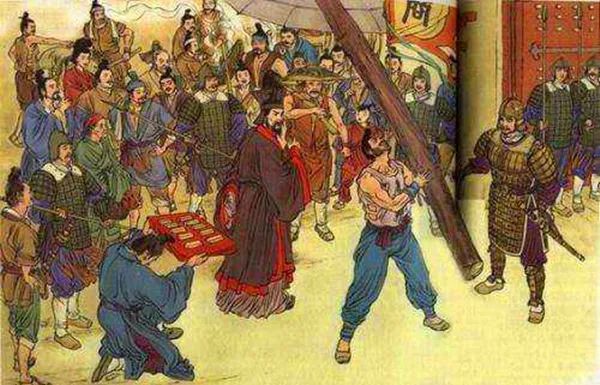

-01-诚信典故—立木为信

春秋时期,秦国的商鞅在推行新法前,为取信于民,在都城南门外竖立了一根三丈长的木头,并当众宣布:"能将此木移至北门者,赏十金。"百姓起初不信,商鞅便将赏金提高至五十金。有一人抱着试试看的心态将木头移至北门,商鞅立即兑现承诺。此举震动全国,百姓对商鞅以及新法充满信任,为秦国变法成功奠定了重要基础。

-02-如何做到诚信于人

以信立人

要在人际交往中建立良好的信誉,必须始终保持言行统一。答应的事情就要竭尽全力去实现,无论大小承诺都要认真对待,这样才能树立可靠的形象,赢得真正的尊重与信任。诚信如同种子,种下的是承诺,收获的是持久的关系与人格魅力。

言行一致

诚信的基石是内在信念与外在行为的高度统一。我们要培养真诚待人的习惯,做到不撒谎、不欺骗、不隐瞒、不欺骗,无论在工作、学习还是生活之中,都以真实、透明、不欺的态度与人交往,使诚信成为内心的自然流露。只有做到知行合一,诚实无欺,才能建立起稳固而长久的人际关系。

坦诚沟通

建立真正信任的关键在于坦诚相待。无论是对待同事、朋友,还是家人,我们都应当真诚表达自己的想法和感受,不隐瞒、不掩饰真实情况。面对错误,要有勇气承认并及时改正,这样才能在相互理解与尊重的基础上,建立稳固的信任关系,使人际交往更加顺畅、和谐。

-03-学术诚信

01-拒绝学术不端

近期多所高校发布声明,严禁在学术研究和论文写作中使用AI代写工具,维护学术纯洁性。有些学生会借助AI工具生成论文或文章内容,但未进行充分的思考、修改与个性化创造,这不仅无助于学术能力的培养,还会导致学术失范问题。如果放任这种风气蔓延,将严重损害学生的学术能力和研究水平,长远来看得不偿失。

《中华人民共和国学位法》第三十七条明确规定,学位论文或实践成果如被认定为存在代写、剽窃、伪造等学术不端行为,经学位评定委员会决议,学位授予单位可以不授予学位或撤销已授予学位。抵制AI代写行为,正是在维护学术研究的严肃性和创新性。

论文写作是展现学术能力和研究深度的重要方式,同学们应坚持原创精神,培养学术独立思考能力,尊重他人知识产权。借助AI辅助研究可以,但绝不能依赖和滥用,更不能替代个人的研究工作。坚守学术诚信,就是在守护自己的学术未来。

02-资助诚信

目前,中国已形成了"奖、助、贷、勤、补、免"多位一体的学生资助政策体系,覆盖从学前教育到研究生教育的各个学段,确保无一家庭经济困难学生因贫失学。这一体系是国家促进教育公平、助力人才培养的重要举措。

然而,我们仍需警惕部分学生因不珍惜资助机会、不遵守资助规定而陷入失信困境。作为新时代的青年学子,我们应该树立正确的受助观,认识到资助是国家的关怀与期望,而非无条件的"福利"。接受资助的学生更应以实际行动回馈社会,通过刻苦学习、德才兼备的表现,不负国家与学校的期望。

诚信是受助的基本前提,感恩是立身的重要品德。让我们共同维护资助工作的公正性,用好每一分资助,以学业有成、贡献社会的实际行动回报社会关爱。

03-考试诚信

当前,国家教育考试体系不断加强诚信建设,引入先进技术手段维护考试公平。无论是高考、研究生入学考试还是各类职业资格考试,对替考、作弊等违规行为"零容忍"。这不仅是对考试规则的捍卫,更是对社会诚信价值的守护。

根据《中华人民共和国刑法》规定,在法律规定的国家考试中组织作弊、替考等行为,将面临刑事处罚。这不是摆设的规定,而是不可逾越的法律红线。任何心存侥幸、试图突破底线的行为都可能付出沉重代价。

作为新时代的大学生,我们应自觉维护考试公平,以真才实学应对各种测试。诚信考试的品格将伴随我们一生,远比临时获得的高分更为宝贵。让我们以扎实的知识储备迎接每一场考试,用真实的成绩书写青春,共同营造公平、公正、清正的考试氛围。

-04-生活诚信

诚信不仅是大是大非中的原则问题,更体现在日常生活的点点滴滴中。校园外卖被偷,看似是小事,实则反映出个体的诚信意识和法律观念。这种"小事不小"的态度,往往能映射一个人的整体品格。

诚信体现在我们生活的方方面面:与人交往,坦诚相待;借物按时归还;作业独立完成;尊重他人隐私;面对利益诱惑时坚守原则。这些都是我们作为新时代大学生应有的行为准则。

从今天起,让诚信成为一种习惯:答应的事情要做到,无论大小;与人约定要守时,无论场合;做事要踏实,不投机取巧;与人交往要真诚,不欺骗隐瞒。当诚信成为下意识的选择时,我们也就真正成为了有担当、有责任感的新时代青年。

阅读全文

阅读全文